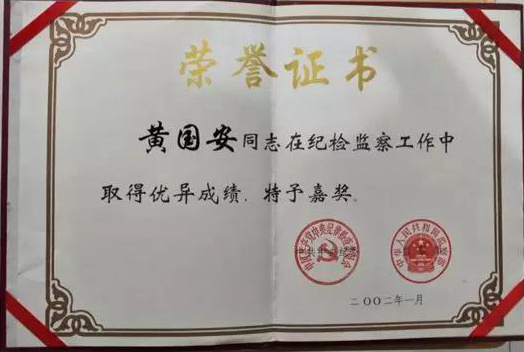

黄国安,男,1942年8月生,1971年入党,1963年从部队转业, 1984年调入沅江县纪委,先后任沅江县纪委常委,沅江市纪委副书记、监察局长,2002年退休。获中央纪委、国家监察部嘉奖1次。

中央纪委、监察部授予黄国安的纪念章

我参加工作42年,在各个不同的工作岗位上,都把认真履行职责,坚持政策原则,作为自已工作的准绳。在原琼湖镇任党委副书记时,同志们就给我起了一个名字,叫“黄原则”。到纪委工作,特别是担任副书记兼监察局长后,我深感监督部门责任重大,更加认真执行政策,在原则问题上不让步,坚持“不看来头、不管亲疏”,政策怎么规定就怎么处理。

记得1996年,我负责全市(沅江市,下同)清房时,市政府一名处级干部调出沅江后没有退出原有住房,在新单位又分了一套三室两厅。清房开始后,群众看着政府机关,政府机关又看着领导干部。这套房子退不退,便成了一个关键。

为了解决这个问题,我会同有关方面负责人专程赴外地做工作。那位处级干部以“留给退休后居住”、“转给子女居住”、“提请市长办公会议讨论”为托词,步步为营想顶住。

我明确告诉他:“市长办公会议是制定政策的,现在政策已经确定,就只能按政策办,没有讨论的必要。”当时对方没有松口,我便在招待所住下来,晚上又给他打电话。宣传清房政策,要求他退出沅江的住房。那位处级干部不耐烦了,冲着话简说:“老黄,大道理我比你懂,不要逼得太紧了。”我解释道:“不是我逼你,而是全市人民都在看着你,希望你带个好头,支持一下市委的工作。”

那位处级干部见没有退路,只好答应委托沅江的一位负责同志处理此事。第二天,市里一位领导同志果真找到我,说某同志在沅江工作多年,没有功劳也有苦劳,现在人虽走了,但子女还在沅江,是否考虑保留这套住房。

我说,某同志在新单位分了房子,子女又都成了家,各自单位会按政策考虑分房,这套房子只能退,领导干部不带头,清房工作怎么搞?这位负责同志见我说的在理,也就没有多说话了。

之后,我又直接并委托有关单位领导跟那位处级干部的子女做工作,同时组织人员抓紧进行住房评估和退房款计算,终于收回了这套房子。

事后有人议论,说我胆子够大的,人家还在台上、又在上面工作,竞敢太岁头上动土。但我一直认为,政策面前人人平等,我一不犯法,二不违纪,不怕人家给小鞋穿,而且我也相信那位领导干部的觉悟不会这样低。

在清房退房阶段,矛盾斗争十分激烈,有到清房办寻衅闹事的,有漫骂清房工作人员的,有要打破清房工作人员脑壳的,有要杀清房工作人员的,有要以离婚相要挟的,有要以死相威胁的。由于有市委、政府作坚强后盾,我们没有被这些成胁恐吓所吓倒,该退的房坚决退。

通过上下一致努力,我们共清退干部职工842套(处)。在此基础上,市委、市政府制定下发了《沅江市干部职工建房住房若干问题的规定及违反规定的处理办法》,规范了建房住房行为。

在纪委工作18年,我接待和受理群众来信来访1000多件次,参与和推动处理600多件次,组织和参与查处各类违纪案件100多起,处理200多人。尽管这些工作得罪了一些人,但得到了群众的拥护,心里感到很踏实。

中央纪委、监察部授予黄国安的荣誉证书

在纪检监察工作岗位上,我时刻想到自己的责任,注意自己的身份,给自己规定了“三不”,即:不做违反政策的事,不接收与工作有关人员的钱物,不为自已和亲戚朋友捞取好处。在工作中,我不接受别人馈赠的礼品,更不利用职权到外面去揩油。外出办案,一般不在发案单位吃饭,更不接受他们的请舞请钓。

习近平总书记说:“打铁必须自身硬”。我们纪检监察机关作为维护党纪国法的专职机关,必须确保党的政令畅通,与腐败现象作斗争,纪检监察干部更应该从高处从严要求自己,为沅江高质量发展保驾护航。